Принципиальное устройство ГФТ

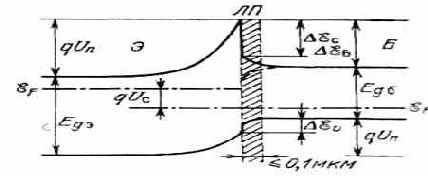

Принципиальное устройство ГФТ показано на рис. 1( его зонная диаграмма эмиттер — база — на рис. 55. Заштрихованной показана так называемая легированная плоскость, которая представляет собой тонкий (~0,1 мкм) сильно легированный акцепторами (Nа~1О11 см-2) слой, вводимый при резком гетеропереходе для снижения рекомбинационных потерь на границе раздела база — эмиттер. Широкозонный гетероэмиттер является прозрачным окном для излучения, поглощаемого в относительно узкозонной базе. Наличие пичкового потенциального барьера Dxc для неосковных носителей базы на границе гетероперехода позволяет независимо выбирать уровни легирования эмиттера Na и базы Ns так, чтобы N3<<N6, разделить области поглощения и переноса.

При этом удается достигнуть практически максимальной добротности фотоприемника (— 100 ГГц) при G>100. Гетерофототранзистор — двухполюсный прибор, который не имеет подключенной базы.

Как высокодобротный фотоприемник ГФТ является альтернативой лавинным фотодиодам, отличающейся большей технологичностью и менее жесткими допусками на разброс его параметров, в том числе напряжения смещения. По Ропор ГФТ существенно (на порядки величин) уступает лавинным фотодиодам. Однако для интегрально-оптических схем этот параметр в ряде случаев не является критичным.

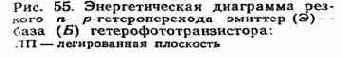

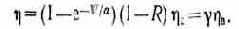

Схема включения ГФТ соответствует схеме с общим эмиттером, для которой

где vб , v3 — средние скорости электронов около эмиттерного края базы и дырок около базового края эмиттера соответственно; 5vб/vз<50; Dxv= q(Up—Un)=DEg—DxC— скачок потенциала валентной зоны на границе гетероперехода; Dxс — скачок потенциала для зоны проводимости на границе гетероперехода; DEg = = ЕЭ—Еб — разница ширины запрещенных зон эмиттера и базы (рис. 55). Из выражения следует, что для получения больших G при Nэ/Nб<<1 и Vб/Vэ<50 необходимо выбирать гетеропары, у которых Dxc/Dxc велико и Dxv>>kT. Для AlxGa1-x As/GaAs при x = 0,28 Dxс=0,3 эВ, а Dxv = 0,053 эВ (~2 kT при T=300° С).

При комнатной температуре такой гетеропереход дает сравнительно небольшой выигрыш в G, что вынуждает повышать уровень легирования эмиттера вплоть до NЭ=1017 см-3. Эффективность гетероперехода значительно возрастает, если он плавный. Плавный гетеропереход получают, задавая x=var у перехода. При этом G возрастает примерно в exp (Dxc / kT) раз, что позволяет получать коэффициенты усиления фототока 300—600 при задержке >50 пс.

У гетеропары Gax In1-x_P/GaAs при x=0 величина ступеньки Dxv= 0,29 эВ (~11 kT), а Dxс=0,16 эВ, что позволяет практически нелегировать эмиттер. Могут быть также использованы структуры InGaAsP/InP, в которых в качестве широкозонного эмиттера используется фосфид индия. У двух последних пар в гетерофототранзисторах наблюдается значительный темновой ток, что практически исключает их применение в качестве низкопороговых скоростных фотоприемников. Высокий уровень легирования базы (Nб = IO18—1019 см~3)' позволяет получать объемное время жизни неосновных носителей t0>1 пс. При этом поле в базе Еб = Dxв /qWб= 104 В/см, что превышает пороговые значения для GaAs и InP. При таких полях перенос носителей происходит почти баллистическим путем при Vб= (1,5—2,5) • 107 см/с. При низких уровнях легирования эмиттера снижается его емкость СЭ=N1/2Э, что адекватно снижению уровня шумов приемника. Чтобы при этом не возрастало последовательное сопротивление эмиттера, его толщину уменьшают до нескольких десятых долей микрометра.

Гетерофототранзистор — весьма сложная многослойная структура. Однако она типичная для большинства скоростных высокочувствительных приемников с вертикальной топологией.

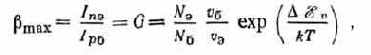

В любой из приведенных на рис. 54 структур коэффициент усиления фототока в соответствии с (63) определяется соотношением

— первичный фототок, обусловленный поглощением в активной области прибора доли излучения P0 ,

Здесь hв — квантовый выход внутреннего фотоэффекта; W — толщина активной области; а=1/а — длина поглощения. По определению первичный фототок (65) равен току фотодиода, у которого коэффициент собирания равен hв. Полоса пропускания фотоприемника, ограниченная его инерционностью по выходной электрической цепи, Df=l/2ptp, где tp — время релаксации, зависящее от объемного t0, поверхностного времени жизни носителей фототока, площади фотоприемника, его конструкции. Для линейной кинетики фототока, когда tн=tс=tЭф=tp, tp = 0,35/Df, где tp = t3 определяется как время нарастания (или спада) импульса фототока в пределах от 0,1 до 0,9 его установившегося значения.

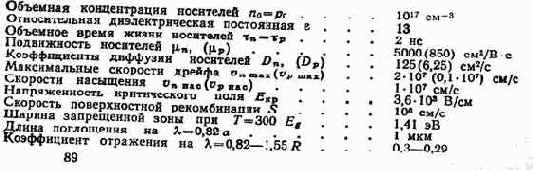

В структуре прибора всегда есть размер в направлении движения носителей, который ограничивает его быстродействие временем пролета:

где Vд max<(1—3)Vt=107—108 см/с. Из (66) следует, что для получения малых tnp необходимо сокращать критические длины, увеличивать поля в активной области прибора и выбирать материалы с большой подвижностью носителей. При этом инжектированные излучением носители должны иметь большую подвижность.

В общем случае tпр определяется как дрейфом, так и диффузией носителя. Последняя составляющая появляется тогда, когда излучение поглощается также вне активной области сильного поля. В диодных структурах это означает генерацию электронно-дырочных пар вне области пространственного заряда (ОПЗ). При этом [58] tпр=[WOПЗ +2(Lп + Lр)]/Vднас где Ln , Lp — диффузионные длины неосновных носителей в нейтральных р- и n-областях прибора соответственно; VДНАС — средняя дрейфовая скорость насыщения, определяемая скоростями носителей обоих знаков. Для большинства материалов, применяемых в быстродействующих фотоприемниках, VДНАС = VРНАС =VДНАС.

В выражении tP=tnp + tCX составляющая схемной релаксации tCX= (Rн+Rg)Cg ; Cg, Rg — полные емкость и последовательное сопротивление приемника; Rн — сопротивление нагрузки. При микроминиатюризации фотоприемников, что характерно для фотоприемников интегрально-оптических схем, время tcx уменьшается. Конструкция фотоприемника должна быть такой, чтобы выполнялось неравенство tСX<tnp. Такой оптимизированной диодной структурой является р—i—n-диод, в котором область сильного поля расширена за счет i-области. В режим истощения при напряжениях смещения UCM>W2i /2ee0m0r, Wi=Wt. Если при этом Won3=1/а, то при фронтальном возбуждении практически все излучение будет поглощаться в области сильного поля диода. Таким образом, при h= 0,8—0,9 размеры i-области оказываются тем меньше, чем больше коэффициент поглощения излучения а в данном материале. В соответствии с этим для p=Si с р=104 Ом-см в диапазоне l=0,8—0,9 мкм толщины Wi = 20—50 мкм при Won3 = = 10—20 мкм и Uсм = Uис = 5 В. При этом tр <150 нc и уменьшается с ростом напряжения смещения до единиц наносекунд при UCM = 100 В.

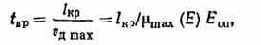

Диапазону длин волн 0,9—1, 6 мкм соответствуют материалы AiiiBv, в частности n-- lnP, -InGaAs, -InGaAsP, для которых условие Wi=1/a при R выполняется уже при толщинах 3— 10 мкм. У этих материалов наблюдаются и самые высокие подвижности носителей, достигающие при комнатных температурах 104 см3/В с. (mn =12600 см2/В с, n- Ino,53Gao,47As, lо=1,3мкм). Для приемников излучения на l<0,9 мкм, в частности на l=0,82 мкм, широко используется GaAs, AlGaAs, для которых хорошо отработаны технологии получения практически всех типов скоростных фотоприемников. Ниже приведены некоторые значения параметров арсенида галлия, достаточные для расчета характеристик фотоприемников на его основе [58].

Плоскостной фотодиод

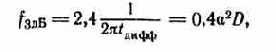

Эти фотодиоды, в которых поглощение происходит в основном вне обедненного слоя и, следовательно, постоянная времени определяется диффузией носителей. Если предположить, что толщина обедненного слоя мала и большая часть актов образования пар носителей заряда происходит вне этого слоя, то можно провести такой же расчет, как и в предыдущем параграфе. Но теперь временная задержка будет определяться диффузией [формула (13.5)] и мы получим следующее выражение для полосы пропускания:

где по-прежнему е=1/а(l). В случае промежуточных структур, в которых имеются градиенты концентраций, или при плохом согласовании фотоприемника с рабочей длиной волны полоса пропускания будет лежать в пределах

В тех случаях, когда рабочая длина волны и круговая частота модуляции известны заранее, следует одновременно опти-

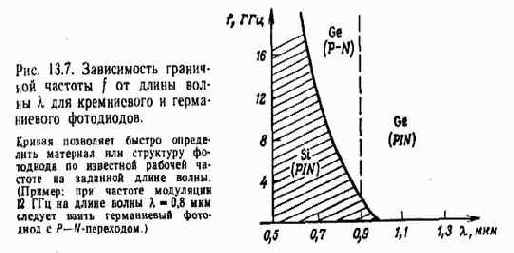

мизировать и чувствительность и полосу пропускания. На рис. 13.7 приведена зависимость граничной частоты фотодиода от требуемой спектральной области.